作:世阿弥 時:前・晩秋 後・春 所:筑前国(福岡)蘆屋

【前場】九州蘆屋の里の何某に仕える夕霧という侍女(シテツレ)が、都から蘆屋の里まで旅してくる。何某は訴訟のために三年あまり在京中で、夕霧も付いて都に行っていたが、主人が故郷のことを心配して使いに出したのである。

夕霧は蘆屋に着き屋敷の内に声を掛ける。内では何某の妻(前シテ)が夫の長い留守を嘆き「オシドリのように睦まじい夫婦でも別れを思って悲しむのに、ましてや私たちのように隔たった仲では、袖に余る涙の雨の晴れ間も無い」とひとりごちている。夕霧の声を聞いてすぐにそばに呼び、喜びつつも「主が心変わりされたのだとしても、なぜお前まで便りを寄越さなかったのですか」と恨み言を言う。夕霧が「早く参りたかったのですが、お仕えに忙しく、心外にも都におりました」と答えると、「都住いを心外と言うなら、私の暮らしを考えてみなさい、都の花盛りの時でさえ憂いがあるのだから」と苛立ち、「田舎住いの秋の暮れは、人の訪れも絶え草も枯れ、夫婦の契りも絶え果てた。この先何を頼りにしよう。この三年が夢だったなら悲しみから覚めることもあるだろうに、思い出だけ身に残って昔の幸せは跡形も無い。本当に、偽りの無き世なりせばいかばかり人の言の葉嬉しからまし(偽りの無い仲だったなら、どんなにあなたの言葉が嬉しかったことだろう。『古今集』)という歌の通り。頼みに思ったのは愚かだった」と嘆く。

夕暮れ時、妻は遠くで物を打つ音を聞きつける。里人が砧(布を柔らかくしたりつやを出したりするために打つ木槌と台)を打つ音と教わり、我が身の憂さに通じる故事を思い出す。「唐土の蘇武という人が外国に抑留されていたとき、故郷の妻子が蘇武の夜寒を思いつつ高楼で砧を打つと、その音が旅寝の夢に聞こえたとか。私も砧を打って寂しい心を慰めましょう」と語ると、夕霧は「砧などは賤しい者の仕事ですのに」と嘆くが、女主人を慰めるため砧を用意する。

夕暮れ時、妻は遠くで物を打つ音を聞きつける。里人が砧(布を柔らかくしたりつやを出したりするために打つ木槌と台)を打つ音と教わり、我が身の憂さに通じる故事を思い出す。「唐土の蘇武という人が外国に抑留されていたとき、故郷の妻子が蘇武の夜寒を思いつつ高楼で砧を打つと、その音が旅寝の夢に聞こえたとか。私も砧を打って寂しい心を慰めましょう」と語ると、夕霧は「砧などは賤しい者の仕事ですのに」と嘆くが、女主人を慰めるため砧を用意する。

二人は寝所の敷物に置いた砧を独り寝の恨みを込めて打つ。衣に落ちる松風が夜寒を告げ、夫婦仲の絶えた身に秋風がひとしお憂さを思い知らせる夕べである。遠い夫も眺めているだろう月は、人の内情に関わらず無心に辺りを照らしている。

妻は気分が高揚し秋の夕暮れの風情に興じる。牡鹿の声がして、山風が梢の葉を散らし、冷たい月光が軒の忍ぶ草の上を移ろい露を光らせている。妻は心情に添う光景を慰めにする。「宮漏高く立って風北に巡り、隣砧緩く急にして月西に流る(宮中の水時計が夜更けを知らせ、風は北向きに変わり、隣家の砧の音は緩やかになり急になり、月は西に傾く『新撰朗詠集』)蘇武がいたのは北国、夫は東にいるのだから、西からの秋風を吹き送るよう衣を打とう。軒端の松風も、今夜の砧の音を夫のところに残らず吹き送りなさい。でもあの人に心が通じて私の夢を見ているなら、あまり音を立てて夢を覚まさないでおくれ。訪ねてくれるならいつまでも衣の世話をするのに、夏衣のように薄い縁が恨めしい。とはいえあの人には長生きしてほしいけれど。この長夜の月明かりでとても眠れないから、衣を打とう。

かの七夕の牽牛と織女の契りは、一夜ばかりで天の川に隔てられる、甲斐の無いもの。涙で二人の袖もしおれることだろう。それは七月七日の暁のこと。こちらは八月九月の本当に長い夜。砧の千も万もの声に籠もる悲しみを知らせたい」

月の色、風の気色、月影に置く霜までもぞっとするほど寂しい折から、砧の音、夜嵐、悲しみの声と虫の音が混じり合い、夜露も涙もほろほろとこぼれて、どれが砧の音か区別できない。妻はくずおれて涙に暮れる。

その時、夕霧が、夫はこの年の暮れにも帰らないことを告げる。妻はわずかな希望も失せて心変わりを確信する。その後は心も弱り、泣く声も枯野の虫の声のように枯れ果てて、秋草が風に乱れるように心も狂おしくなり、風邪が重くなるようにしてついに亡くなってしまったのだった。〈中入〉

〔間狂言(何某の下人):何某が妻の死を聞いて蘆屋に帰り、法事を開くと触れて回る〕

〔間狂言(何某の下人):何某が妻の死を聞いて蘆屋に帰り、法事を開くと触れて回る〕

【後場】何某(ワキ)が故郷に帰り、砧を手向けて法事を開く。「後悔を重ねている。草葉の蔭から帰ってきてほしいが、私は都から帰っても甲斐の無かったことだ」

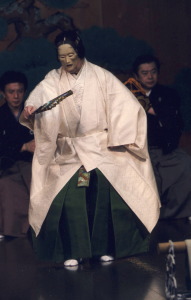

やつれ果てた妻の亡霊(後シテ)が姿を現し、我が身の行く末の儚さをつぶやく。供えられた梅花や灯火に成仏の機縁を見つけるが、「生前愛執に心を乱した報いで、鞭打たれ炎に焼かれ、耳にするのは呵責の声だけ」と、地獄で苦しむ様を見せる。輪廻の苦しみから逃れられないことを嘆き、執心に囚われた姿を恥じるが、来世を誓い決して心変わりせぬとの約束を破った夫の不実を「鳥獣でも心があるのに」と強く責め、蘇武が渡り鳥に手紙を付けて故郷へ送った深い志に引き比べて、なぜ夢の中でさえ悲しみを悟ってくれなかったのかと恨む。

しかし、法華経を読誦した功徳により、幽霊は成仏を遂げる。これも思えば、かりそめに打った砧の声の中に仏法に通じる心があり、成仏の種となったのだ。