世阿弥 作 時:不定 所:摂津国(大阪)蘆屋。淀川の岸

※ 『平家物語』巻四にある、源頼政の鵺退治が主な題材です。頼政(1104~1180)は和歌にも優れた武将で、以仁王を奉じて平氏追討の兵をあげ、敗れて自害しました。

回国の旅僧(ワキ)が、熊野から西国に向かう途中、難波潟の蘆屋の里で宿を借りる。里人(間狂言)に、旅人を泊めるのは禁制だからと断られるが、夜な夜な怪しい舟人が現れる川辺の御堂の話を聞き、そこで夜を明かすことにする。

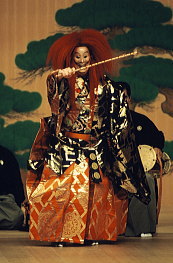

夜、御堂に小舟が漂い寄る。舟棹を持った男(前シテ)が乗り、「体は水に沈み果てたのに、亡心だけが残ってしまった。涙の波に空舟(うつろぶね。丸太をくりぬいた舟)で浮き沈み、昔恋しさは果てが無い」と呟く。姿が奇妙に曖昧なので僧は不審にする。舟人は塩焼きの海人と名乗るが、やがて「心の闇を弔ってください。あなたは世を捨てた方、私は名を捨てた捨小舟、仏法を頼みにしております」と願い、かつて源頼政の矢に掛かって身を滅ぼした化け物の亡魂だと明かす。僧が供養を引き受け過去を話すよう頼むので、頼政の視点で所作を交えて物語る。

【頼政の鵺退治】 仁平の頃(1151~1154)、近衛帝が毎夜苦しむことがあった。丑の刻(午前二時頃)、東三条の森の方から黒雲が来て御殿の上を覆うと、必ず怯える。公卿が話し合い、化け物の仕業に違いないので、源平の武将の中から頼政を選び警護させることになった。頼政は郎党の猪の早太を従え、綾織の狩衣を着、山鳥の尾の矢羽を付けた尖り矢と籐を巻いた弓を持って廂の間に控え待ち構えた。現れた黒雲をきっと見上げると、雲中に怪しい姿が見える。矢をつがえ、「南無八幡大菩薩」と祈念して引き放つと、手応えがあり「得たり」と歓声を上げた。猪の早太が獲物に駆け寄り、続けざまに九回刺して火を燈して見ると、頭は猿、尾は蛇、手足は虎、鳴き声は鵺(トラツグミ。山林に住み、春から夏の夜、人の叫ぶような声で鳴くので不吉とされた)に似た、恐ろしい怪物だった。僧は、昔の悪心を翻して成仏する力に変えるよう言う。男は「成仏する便りが無い」と沈むが、今宵出会ったのも因縁によるものと聞き、棹を取り直して空舟に乗り、夜の波に浮き沈み見え隠れして、鵺の声を残して消えていく。〈中入〉

【鵺の死と頼政の功名】 私は邪悪な化け物となって、仏法や政道を妨げようと夜毎御殿の上を飛び、帝がしきりに苦しみ怯えるのでさらに猛った。すると思いも寄らず頼政の矢に当たり地に落ちて死んだ。思えば、矢よりは帝の天罰に当たったのだろう。帝は感嘆し、「獅子王」という御剣を頼政に授けた。左大臣が剣を渡しに階を降りるとき、時鳥が鳴いたので、「時鳥 名をも雲居に揚ぐるかな」(時鳥が高みで鳴くように、頼政も宮中で武名を揚げたな)と詠むと、頼政はすかさず右膝をつき左袖を広げ、月をちらと見て「弓張り月のいるにまかせて」(半月が雲に入るにまかせて。射た弓がたまたま当たったので)と下の句を付け、剣を受け退出した。「これで頼政は名を揚げ、私は醜名を流して空舟に押し込まれ、淀川を淀み流れ、蘆屋の入江の浮洲に掛かって朽ち失せました。日月も見えない舟中で朽ち、暗い黄泉路で迷う私を、高みから照らし導いてください」そう頼むと、山の端の月が沈み月影が海に入るのと共に、海中に消えていったのだった。