大島政允 「生きて」

2015(H27)年3月~4月 中国新聞掲載記事 全15回 連載担当: 備後本社・加納亜弥

(新聞の画像をクリックすると大きく見ることができます)

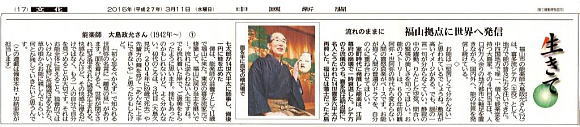

- ① 流れのままに 福山拠点に世界へ発信 (3月11日)

福山市の能楽師大島政允さん(72)は、喜多流シテ方(主役)として、地方で能の普及にカを注いできた。中四国地方で唯一、個人で能楽堂を持つ大島家。その4代目当主は、人口47万人余りの地方都市に軸足を置きながら、国内外へ、能の世界を発信し続けている。

◇

お能は「堅苦しくて分かんない」と思われているでしょうね。敷居が高いイメージがある。でも、謡の一言一句が分からなくていい。静寂の中の躍動、りんとした空気、間合いの緊張の美しさを知ってほしい。お能のストーリーは、600年前の観阿弥・世阿弥の時代から変わらない人間の喜怒哀楽がベースです。お能が描く人間の普遍のドラマを、自分の心に重ね合わせてほしい。

室町時代に発展した能楽は、江戸幕府の崩壊で一時衰退した。シテ方の5流儀のうち、喜多流は明治期に、名人とうたわれた14世喜多六平太が再興した。福山では藩士だった大島七太郎が14世六平太に師事し、備後一円に能を広めた

僕は、能楽師の芸養子として11歳で福山に来た。東京の喜多流家元で修業して、福山に戻り当主を継いで…。流れに逆らわない人生ですね。でも流れ着いた岸で、ご褒美をもらったように思います。挫折もあったのかもしれないけど、よく分かんない。40代のころは、3代目(大島久見氏、2004年に89歳で死去)や先輩方の舞を見て「あんなに上手にできないや」と思ったりもしたけど。

「初心忘るべからず」で知られる世阿弥の名言に「離見の見」があります。面を着けると、世界が閉ざされ、研ぎ澄まされた感覚が生まれる。快感なんだけど、その快感に浸るだけではなく、もう一人の自分で自分を見つめることが大切です。それはお能全体に言えること。独善的ではいけない。存続に危機感はあるから、草の根からお能に親しんでもらい、何とか残していきたいと思うんです。

- ② 少年時代 5歳で初舞台 稚児の役 (3月12日)

広島県大崎上島町の芸陽高等女学校(現大崎海星高)の教諭同士だった大島厚民さんと八重さんの間に生まれた。

実父は、能楽師ではありませんでした。本来なら、8人きょうだいの長男だった実父が大島家の当主を継ぐはずだろうけど、やる気がなかったんだね。大学に行って先生になり、戦時中に召集され、内地で勤務しました。戦後は公職追放で、先生をしばらく辞めさせられたらしい。仕事がなくなったから、僕が5歳のころに島を出て、親戚を頼って宇品(広島市南区)の神田神社のそぱで生活を始めたわけ。

福山で明治期以降、能を普及させた大島家。初代七太郎、2代目寿太郎に続き、3代目は、三男だった久見氏が能楽師を継いだ。しかし、子には恵まれなかった

僕は物心ついたころから、広島から、よく久見叔父がいる福山に来てた。墓参りなんかで親戚がよく集まってたんだね。親たちは仕事があるので福山を離れても、いとこ同士は残って遊んでた。久見叔父は子どもがいなかったけど子煩悩で、みんなで百島(尾道市)や鞆の浦(福山市)に海水浴に連れて行ってもらったなあ。

初舞台は5歳。阿部神社(現備後護国神社)の能舞台で、公演があった。そこで僕は「鞍馬天狗」の稚児の役をやったんだな。「はい、入って」と背中を押されて、ちょこちょこ出て、姿だけ見せてまた戻ってくる。そんな役だった。宇品の生活もよく覚えている。神田神社で「黄金バット」って紙芝居を見たり、市電に乗って己斐で迷ったり。普通の少年だったよ。でも5年生のころ、「望月」の子方(子役)を福山でやることになった。子方では大役だけど、いとこの中で僕が選ばれた。どうもその時、親たちの中で「政允に4代目を継がそう」と決めたらしい。それでおやじに「おまえ、望月の稽古しなくちゃいけないから、もう福山に住め」と言われた。

- ③ 能との出会い 非日常の世界に心躍る (3月13日)

福山市での公演で子方(子役)を務めるのを機に、11歳で叔父である大島家3代目久見氏の芸養子になった

福山市での公演で子方(子役)を務めるのを機に、11歳で叔父である大島家3代目久見氏の芸養子になった

おふくろは「行かせたくない」と寂しがったらしい。でも「もう決まったことなんだ」とおやじが説得し、僕は福山市の霞小に転校した。親と離れて寂しいとかは、あまり感じなかったな。春休みには、久見叔父にくっついて、東京の家元の稽古や大阪の公演に連れていってもらったし。舞台前にはいろんな人が出入りして騒がしくなる。普通の家庭にはない、非日常の光景にわくわくもしていた。

城南中を卒業した後は、東京の練馬にある喜多流の家元に内弟子に入ることが決まっていた。いわば住み込み修業だよね。敷かれたレールに乗る感じで、別にそれほどの覚悟もなかった。でも、福山駅から急行筑紫で上京するとき、久見叔父のお弟子さんたちがホームまで見送りに来てくれて。その時「お能を一生やっていかなきゃいけないんだ」って、子ども心ながらに思った。

喜多流は、武士気質が強く、素朴で豪放な芸風とされる。他の流儀に比べ歴史は短いが、14世喜多六平太をはじめ、4人の重要無形文化財保持者(人間国宝)を輩出した

家元の(明治期に能を復興させた)14世喜多六平入先生はご健在だったけど、お年を召していらした。だから次の家元になる15世の実先生が、内弟子のお稽古をされていた。常時10人くらいはいて、先輩には、人間国宝になった友枝昭世さんたちもいた。

昼は成城高に通いました。今も喜多流を支える香川靖嗣さんと、塩津哲生さんとは、一緒に電車通学した仲。朝は今も昔も苦手でね。電車には大抵乗り遅れてた。都電と競争して走って、次の駅で飛び乗ってた。昼は普通に授業を受ける。でも、学校から帰ったら、実先生が待ち構えてたみたいに稽古が始まるんだ。謡や仕舞が、とにかく覚えられない。「これで俺は本当に能楽師になれるんだろうか」と、正直疑問だったよ。

- ④ 家元修行 住み込みで懸命に稽古 (3月14日)

-

福山市で城南中を卒業した後に上京すると、喜多流家元での住み込み生活が始まった。故15世喜多実氏に師事した

福山市で城南中を卒業した後に上京すると、喜多流家元での住み込み生活が始まった。故15世喜多実氏に師事した

お能は「舞」と「謡」の両方をマスターしないといけな。稽古では曲ごとに仕舞(曲の一部の舞どころ)の形を覚えて、その番数を増やす。授業中も、教科書の下の謡本(楽譜)とにらめっこしてた。男子校だったし、好きな女の子をつくる余裕もなかったよ。

2年くらいしたら、面を着けた稽古能をするようになった。着けると分かるけど、あれ、ものすごく視界は狭いんだ。足元なんか見えやしない。「勢いよく前に出ろ」と何度もやり直しさせられるうちに、最後には舞台のキザハシ(階段)から落ちてしまった。実先生は「やっぱり落ちたか」と笑ってね。肘が張ってないと、張り扇でぴしっとたたかれたりもした。

おっかなかったけど、実先生の情熱は人一倍だった。当時はもう還暦を越えていたのに、僕らの稽古前に毎朝、必ず一番能を舞われるの。僕は「こんなに情熱的になれないだろうな」と思ってた。生来がのんびり屋なもんだから。

高校を出てから、喜多流のプロの公演にも出してもらえることがあった。地謡(舞台右に並ぶ斉唱団)の前列なので、いわゆる「その他大勢」だね。なんせ長時間正座しっぱなしだから、足がしびれて、ちゃんと立って戻れるか心配でしょうがなかった。10年もすれば、2時間以上の大曲にも耐えられるようになった。今でも、痛いのは痛いんだよ。

修業中に能楽師の道を諦め、門を去る仲間もいた

でも僕なんかが辞めると、親やお弟子さんに迷惑が掛かる。地方から後継ぎとして来た仲間たちで「僕らは簡単には辞められないよね」なんて話してた。他のことが、何もできないんだから。これをやる以外、道はないんだと。そういう自覚はもう生まれていた。

- ⑤ 青春時代 若手同士で公演芸磨く (3月17日)

東京で高校を卒業した後、喜多流の若い弟子たちで「喜多青年会」というグループを結成した

東京で高校を卒業した後、喜多流の若い弟子たちで「喜多青年会」というグループを結成した

家元の15世喜多実先生の提案で、戦前に途絶えた「青年能」を復活させることになった。一人前になる前の若手同士、芸を磨きなさいという狙い。能楽師は公演をするとき、笛や太鼓の囃子方や、ワキ方、狂言方の3役に、出演を交渉しないといけない。そのための人脈づくりや、舞台を作り上げる練習という意味合いもある。人間国宝(重要無形文化財保持者)になった友枝昭世さんを筆頭に、6人で初公演に向けて稽古を重ねました。

まあ、とにかく見所(客席)を埋めないといけない。囃子方や、地謡にもギャラを払わないといけないでしょう。コーヒーが1杯30円の時代、チケット代も150円くらいだったかな。年2回の公演を5、6年続けました。「これはお金を払って見てもらえる芸なのか」と疑問に思うこともあった。胸を張ってお金をもらえる芸を、早くできるようになりたいと強く思いましたね。

25歳を過ぎたころ、青年能を卒業し、同世代で「果水会」を結成した

青年能に後輩がどんどん増えてしまい、押し出される形で卒業したわけです。同世代が協力し、グループで公演することで、鍛錬の場を増やしていく。お客さんも多く呼べる。そんな生活と並行して、実先生の地方公演の付き人もしてた。装束はトランクで20個以上あるんだから、一番重要な仕事は荷物番でした。

夜は自由だった。仲間内ともよく飲みに行ってたし、ボウリングもうまかったよ。そうやって都生活を謳歌していたころ、福山の久見叔父が僕に「今の舞台を建て替えて、自分の城をつくりたい」って言ってきたんだ。能楽堂を造るということだよね。多くの仲間がそうしていたように、僕は東京に残ろうかと思っていた。でも、これは福山に帰らないといけないんだな、と直感で悟った。

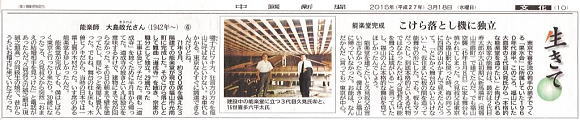

- ⑥ 能楽堂完成 こけら落とし機に独立 (3月18日)

東京で喜多流の若手の弟子でつくる「果水会」に所属していた1960年代後半。このころ、福山にいた大島家の3代目久見氏から「本格的な能楽堂を造りたい」と告げられる

東京で喜多流の若手の弟子でつくる「果水会」に所属していた1960年代後半。このころ、福山にいた大島家の3代目久見氏から「本格的な能楽堂を造りたい」と告げられる

大島家の能舞台は、最初は2代目寿太郎が大正初期に新馬場町(現福山市霞町)で建てたんだ。でも福山空襲(45年8月8日)に家も舞台も焼かれてしまった。久見叔父は東京から福山駅に戻った時、海の向こうに四国の山がかすんで見えたんだって。「とにかく舞台がないといけない」と、仮住まいに板の間を造って能舞台の形にした。でも、板もマツだったし、到底本格的といえる代物ではなかったんだね。久見叔父は「能を舞うには城がいる」と言っていたし、福山の人に本格的な舞台を見てほしかったんでしょう。

能楽堂を建てたいと久見叔父が言い出さなかったら、僕はきっと福山に帰っていなかった。お能は、なんだかんだ(言っても)東京が中心。

囃子方にワキ方、狂言方の方々を福山に呼ばないといけない。お車代もかかる。東京ならすぐに調達できるんだけどね。

71年9月、約300席を備えた3階建ての能楽堂が現在の福山市光南町に完成した。そのこけら落としとして難曲「道成寺」を披き、宗家の職分として独立。29歳だった

工事は急ピッチだった。僕も「道成寺」を披くために半月前から帰ってた。道成寺の披きといえば独立を意味するわけで、建物にまで気が回らなかった。その日の朝まで壁を塗ってたし、昼にやっと楽屋に畳が入った。でもね、舞台の柱も床も、木曽ヒノキだから、当時の日本では一番上質の木材だった。いす席のある能楽堂も珍しかったんだ。能楽堂が完成しても、僕はしばらく東京と行ったり来たり。30歳になったころ、久見叔父から突然「おまえの結婚相手を見つけた」と電話があったんだ。久見叔父の誠之館中(現誠之館高)の同級生の娘で、昔からうちにお稽古に来ていた子だった。

- ⑦ お能一家 伝統の芸 子に引き継ぐ (3月19日)

喜多流宗家の職分として独立したのを機に、大島家3代目久見氏の勧めで泰子さんと結婚した

喜多流宗家の職分として独立したのを機に、大島家3代目久見氏の勧めで泰子さんと結婚した

家内は東京で大学を出て、そのまま東京の出版社で仕事をしてたんだけど、親から「結婚できんようになる」と福山に連れ戻されたんだね。新しい能楽堂で結婚式を挙げ、しばらく東京で新婚生活を送りました。1974年に長女衣恵が生まれた。そして長男輝久が生まれた76年、2人を連れて福山に帰ってきました。

衣恵は2歳で初舞台を踏んだんだな。反発もせず、お弟子さんからは「お利口さん」と褒められてね。衣恵との舞台での絡みは、4歳でさせた名曲、「隅田川」が印象深い。人買いにさらわれたわが子を捜す、物狂いの母親の話。子は亡くなっていたんだけど、塚(墓)から幽霊として出てきて母子は再会できるって、そんな重い曲なんだ。僕は母親のシテ(主役)で、衣恵は子方。衣恵は外が見えない塚の作り物の中で「南無阿弥陀仏」と謡うんだけど、それがちゃんとできるか、はらはらした。

輝久は逃げ回ってたな。久見叔父が厳しかったのもあったけど、僕ら夫婦は傍観してた。そうしないと、本人も逃げ場がないから。お能の家を継ぐ子どもは大変だよ。訳も分からん言葉を言わされ、動いちゃだめだと怒られ。でもそれを耐えなくちゃいけない。半分「しょうがない」なんて思いながら、やるんだよ。

衣恵さんは喜多流で初めて女性能楽師として認められ、地元中心に初心者向けの講座などを重ねる。輝久さんは18歳から喜多流家元で塩津哲生さんに師事。大島家5代目の若手能楽師として注目を浴びている

次女の文恵、三女の紀恵は結婚して大島家を出たけど、講師として小学校でお能の授業をしてくれたりね。親子ってだけで家を継ぐものではないかもしれないけど、実際ね、家の子がやるのが一番いい。融通が利くし、自然な姿だろうね。4人の子たちがちゃんとやってくれてる。僕自身の責任も、果たせたのかな。

- ⑧ 先祖をたどる 石碑再建 鞆の舞を復活 (3月20日)

鞆の浦(福山市)の沼名前神社に、国重要文化財の移動式(組み立て式)の能舞台がある。豊臣秀吉が伏見城に設け、のちに移されたとされる。大島家はそこで1996年から毎年、1月3日に新春能を披露している

鞆の浦(福山市)の沼名前神社に、国重要文化財の移動式(組み立て式)の能舞台がある。豊臣秀吉が伏見城に設け、のちに移されたとされる。大島家はそこで1996年から毎年、1月3日に新春能を披露している

きっかけは、その前の年。3代目の久見叔父が「沼名前神社にうちが建てた石碑が転がってる。そのままだと沼名前神社に迷惑だから、自分が生きてるうちにクレーン車で家に持って帰りたい」と言い始めた。お弟子さんと見に行ったら、確かに能舞台のそばに石碑がいくつか転がってたわけ。その中に「戦捷記念植樹之碑」と彫られた石碑があった。

初代七太郎氏と2代目寿太郎氏は、日清・日露戦争の勝利を願い、鞆の能舞台で数回能を奉納した。石碑は七太郎氏の古希を機に、弟子たちが1909(明治42)年に建てた

沼名前神社のご厚意で、石碑は持って帰るんじゃなく、その場で再建することになった。もともと初代も2代目も、鞆の能舞台には強い思い入れがあったはずだ。寿太郎は、鞆の浦の景色と国土繁栄を題材に「鞆浦」という新作能を作って、父である七太郎の七回忌(1917年)に初演しているほどだからね。

石碑を再建するなら、久見叔父と「寿太郎が作った鞆浦を舞ってみよう」と決めた。95年、僕がシテ(主役)、久見叔父は地頭(地謡の責任者)を務め、長女衣恵と長男輝久も催しに参加して、大島家総出で約80年ぶりの再演を果たしました。

翌年から始めた新春能は、ことし20回目を迎えた

久見叔父からすると、やっと昔のことを振り返る余裕ができたんだろうね。父である寿太郎が作った能舞台を空襲で焼かれ、食うや食わずでそれを自分が再建し、ひいては能楽堂まで建設したわけだから。僕としても、親のしたいことを支えて親孝行ができた。祖父や曽祖父のことはよく知らなかったから、先祖の情熱に触れることもできた。それにしても昔の人は、今以上に郷土愛を持っていたんだな。

- ⑨ 台湾で 学生に指導 熱意に感激 (3月21日)

2000年に台湾の台北芸術学院から、客員教授に招かれた

2000年に台湾の台北芸術学院から、客員教授に招かれた

広島大に留学していて、台北芸術学院の講師をしていた林アポンさんという男性が、広島県神石高原町でやった僕の薪能を見たんだね。それで、台湾の内閣に当たる行政院主催の「アジア伝統芸術フォーラム」ってのに出てほしいと言われた。さらに「公演の前座として、台湾の学生に能をさせたいので、集中講義してほしい」とも。言葉も文化も違う若者に、お能を教えろって言うんだから、そりゃ困ったよ。

1年分の講義を1、2カ月で集中講義することになった。最初は苦痛でたまらなかった。お能はマンツーマンが基本なのに、30人の学生にどうやって教えるの。言葉も分かんないのにめんどくさいな、って。僕が不機嫌なもんで、現地の空港で家内と初めて夫婦げんかしたな。

曲は「猩々」でした。謡本には、家内と長女の衣恵が全部ローマ字を振ってた。まずは謡の稽古から始めたんだけど、学生がとにかく前向きなのに驚いた。お能を勉強したいという熱意がすごく伝わって、台湾まで来たかいがあったと満足した。午前は講義、午後は実技。実技は、30人を舞の型、鼓、能管の3クラスに分けて、5日間みっちり教えたんだ。残りの日程は、衣恵や輝久、衣恵の友人に任せました。

公演に出演するために日本から招いたプロの囃子方も協力し、学生の舞台は成功に終わった

本番を見て、感激した。思った以上にしっかりできていた。日本語ができないのに、長いせりふも間違えずに覚えていたしね。お能の美しさや素晴らしさの本質を、芸術家の卵である彼らはつかまえたんじゃないかな。

僕ら家族にとっても勉強になった。お弟子さんにマンツーマンで教えるだけでなく、これからどうお能を広めればいいのか。それには、教育の場での発信が必要なんだ、と気付かされた。

- ⑩ 子どもと能 出前授業 市外にも広がり (3月24日)

大島家は2000年ごろから、長女衣恵さんが中心となり、福山市の小中学校などで能の出前授業に力を入れ始めた

大島家は2000年ごろから、長女衣恵さんが中心となり、福山市の小中学校などで能の出前授業に力を入れ始めた

1995年に沼名前神社(福山市鞆町)の能舞台で、うちが「鞆浦」を再演した後、「もっと能舞台を活用しよう」という動きが地元で出始めたんだね。その時、せっかくなら子どもたちにも参加してもらおうと、家内がプロデュースしたんだな。鞆小の6年生43人が(謡の一部を2人以上でうたう)連吟を披露することになった。衣恵が4カ月ほど教えに行き、本番を迎えました。そりゃ立錐の余地もない盛況ぶりだった。

その舞台を見て、触発された先生もいたね。三勲小(岡山市中区)は当時の校長が感動してくれて、その翌年から授業にお能を取り入れた。福山市の南小や川口東小でも、15年近く授業に取り組んでくれてる。次女の文恵が、6年生に年間10回ほど謡や舞を教えてて、締めくくりに発表会を開くほどなんだ。

14年度は、福山市外も含め、小中学校など24校で能の授業に取り組んだ

僕は子どもに教えるのは苦手だから、小学校で教えたりすることはない。子どもの方も、僕なんかより衣恵たちから教わる方が楽しいでしょう。職域は荒らしません。

まあ、お能には、大人が気付いていない魅力もあるようだね。例えば謡。日本語の独特の抑揚は、子どもは最初は何のことだか分からないけど、だんだんそのリズム感が面白くなるらしい。姿勢も美しくなるし、作法も身に付く。グローバル時代を生きる世代にとって、日本伝統のお能を知ることはきっと役に立つ。

15年度から福山市内の全小中学校で始まる郷土学習のテキストに、大島能楽堂の歴史が盛り込まれる

欧米でも「オペラ離れ」なんていわれるほど、世界的に若者の伝統文化離れがいわれてたけど、最近は風向きが変わったのかな。その風を大切にしたい。福山には世界に自慢できる文化があるってことを、みんなに知ってほしい。

- ⑪ ご当地ソング 鞆舞台に新作 初演盛況 (3月25日)

お能って室町時代の詩劇だから、多くは京都や奈良が舞台。中国地方が舞台の作品で有名なのは、備前国の「藤戸」くらいかな。そこで僕もひとつ、広島や福山のご当地ソングを作りたいと、こう思ったわけです。

お能って室町時代の詩劇だから、多くは京都や奈良が舞台。中国地方が舞台の作品で有名なのは、備前国の「藤戸」くらいかな。そこで僕もひとつ、広島や福山のご当地ソングを作りたいと、こう思ったわけです。

能は、明治以降に作られた曲を「新作」と呼ぶ。大島家は2代目寿太郎氏が1917(大正6)年に新作能「鞆浦」を作り、それを約80年後の95年、沼名前神社(福山市鞆町)で再演した

寿太郎が作った「鞆浦」もご当地っちゃあご当地だけど、戦勝祈念が根底にあった。時代に合わないから、新作狂言で知られる笛方森田流の帆足正規さんに「作ってほしい」と頼みこんだんだ。

「世阿弥の名作を超えることはできない」と最初は断られた。でも、帆足さんは鞆の浦がとても好きでいらして。「(万葉歌人の)大伴旅人がシテ(主役)なら、鞆を題材に和歌を詠んでるから、それを織り交ぜると書けそうだ」と受けてくださった。数カ月で物語ができて、僕が節と型を付けた。それが「鞆のむろの木」。亡き妻を思う大伴旅人の心を描いた夫婦愛がテーマで、分かりやすい。やってて面白いんだよ。

2002年、東京・千駄ケ谷の国立能楽堂で初演した

やるなら文化の中心で思いっきりやろうと。約600席がおおかた埋まった。そりゃあ痛快だったよ。福山の物語を東京でやるんだから。国立能楽堂でやった後、福山でもやらせてもらった。

古典だと、1回くらいの申し合わせ(リハーサル)で、能楽師ならぱっとできる。でも新作は謡を覚えるところからだから、何度も申し合わせに集まってもらわなきゃいけない。だからお金もかかる。

ただ、お能は、時代におのずと染まり、変化するものだと思う。600年前の世阿弥のころからも、少しずつ変わってる。その時代に合ったお能を究めることも、僕らの役目かもしれない。

- ⑫ 樫木端のこと 資料や写真 先人の証し (3月27日)

福山市光南町にある大島能楽堂は、築30年が過ぎた2003年、1階を全面改修した

福山市光南町にある大島能楽堂は、築30年が過ぎた2003年、1階を全面改修した

大島家には、初代七太郎から代々受け継ぎ、戦時中も疎開させて焼失しなかったお能関連の蔵書や伝書がたくさん残っている。江戸後期の貴重な能管とか、熱心なファンの方やお弟子さんが寄贈してくださったお能の資料もある。全部で1200点くらいかな。それを使って、お能への橋渡しができる展示サロン室がほしいと家内が考えた。

3 代目の久見叔父は「能舞台さえあればいい」というタイプだった。なにしろ我が強い。「何でそんなものを」となかなかお許しはでなかった。家内が何とか説得して、設計図を見せたら「あんたらに任せたから好きにせい」と言われたらしい。

それが、工事の日程を決めて1カ月くらいかな。久見叔父は脳出血で倒れてしまった。一命は取り留めたけど、体はほとんど動かせなくなった。もし倒れるのが工事に着工する前だったら、改修に踏み切れなかったかもしれない。

半年ほどで改修を終えました。展示サロン室「樫木端」は、光南町の昔の呼び名をいただいた。看板も和風にしたら、周りから「大島さんとこは、今度は和風スナックをやるらしい」「いや相撲部屋か」なんて言われちゃった。

お披露目の会には、久見叔父も入院先から車いすで来てくれた。言葉も出せなかったけど、お弟子さんに囲まれて、本当にうれしそうにしてたなあ。それから半年して04年2月、89歳で亡くなりました。

樫木端には今、能の歴史と魅力が分かる資料や写真が並ぶ。初心者講座が開かれるなど、発信拠点の一つになっている

藩士だった初代七太郎が刀を扇に持ち替え、2代目寿太郎が最初の能舞台を建てた。久見叔父は、大借金して今の本格的な能楽堂を建てた。お弟子さんやファンの方々を含め、福山でお能を守ってきた先人の証しが、この樫木端で伝わることを願っています。

- ⑬ 国を越えて 全編英語 完成度に感嘆 (3月31日)

2007年11月、大島能楽堂で観能した中国系英国人の作家ジャネット・チョングさんから「英語能を作りたい。それを大島家に舞ってほしい」と依頼があった

2007年11月、大島能楽堂で観能した中国系英国人の作家ジャネット・チョングさんから「英語能を作りたい。それを大島家に舞ってほしい」と依頼があった

これまで台湾上演もしたし、ベトナムでも経験があったから、外国人と舞台をつくるのは心配なかった。でも、全編英語となると違う。英語ができないからと断ったけど、「どうしても」と熱心でね。「うちには手に負えん」と、米国人で能楽を研究している武蔵野大教授のリチャード・エマートさんを紹介した。

ジャネットは、死者と生者が共存できるお能の世界に共感したんだね。自分の先祖の実話にまつわる物語。中国の凶作のために母親は息子を外国人に預け、2人は生き別れたけど、霊になって再会したという筋書きだった。ミュージカル用だったから、エマートさんがお能の台本に仕立て直してくれた。

タイトルは「パゴダ(仏塔)」。長女衣恵が母親役、長男輝久が息子役をした。全編英語だから、せりふの多い衣恵は苦労してたな。あ、僕は「監修」という立場。完成した作品を見て、感想を言うだけです。

エマート教授率いる劇団と大島家は09年12月、ロンドンなど欧州3力国4都市でパゴダを上演。11年には、能が上演される機会が少ない中国でも披露した

その感想は、感嘆以外にない。とにかく地謡が素晴らしかった。ボリューム感と迫力が聖歌隊みたいで、謡の波が押し寄せる感覚。地謡がいいと、一気にお能の質が上がるんだ。あそこまで外国の人にできるとは夢にも思わなかった。逆に考えると、お能は600年前から、それだけの完成度を持ってたんだよね。イタリア生まれのオペラが世界で上演されてんだから、日本生まれのお能も十分、世界で通用するはずだ。

自分は今回の英語能に出てないし、型付けにも関わってない。でも、タンポポの綿毛が風に運ばれてまた根を張るように、いろんな場所でお能の新しい動きが芽吹くとうれしい。

- ⑭ 能の歩み 定期公演 周囲が支える (4月1日)

大島能楽堂は福山で、年間4、5回の定期公演を60年近く続けている。4月19日の次回で241回目を迎える

大島能楽堂は福山で、年間4、5回の定期公演を60年近く続けている。4月19日の次回で241回目を迎える

3代目の久見叔父が「お能を見てもらうにはある程度の予備知識があった方がいい」と、当時としては珍しい解説付きの定期公演を1958年に始めたんだ。「能楽教室」と名付けていた。僕も高校を出た時分から、東京から福山に戻っては、地謡なんかで出演してたよ。

20歳になるとシテ(主役)を務めるようになった。地元の人への初披露とあって、肩に力が入ってた記憶がある。それに昔は能楽堂に空調がなかったからね。装束が暑くて、舞台が終わると熱中症みたいになったこともある。舞台には出演者の汗染みもあるんだ。お能は静かに見えるけど、そういう熱気がこもってる。

定期能には、内弟子時代をともに過ごし、地方で能楽師を続ける職分たちが出演に駆け付けてくれる

松山の金子匡一、名古屋の長田驍、和歌山の松井彬君たち仲間が協力してくれるから、続けてこられた。みんな公演では必ずシテを一番舞ってくれる。こういう定期公演の場があると、それに向けて互いの芸を磨き、支え合ってきた。それが能楽師なんだ。

そうはいっても赤字続きなんだな。お弟子さんの協力や、サポーターの方々の後援で続けてこられた。準備は本当に大変で、家族で弱気になるときもあるけど、ずっと続けてきたからやめたくない。

大島能楽堂が100周年を迎えた2013年、秘曲「木賊」を披いた。父子愛が主題の曲。自身は老父役を舞い、生き別れた息子は孫の伊織君(6)が演じた

東京に住んでる伊織はいずれ6代目になるだろうけど、舞台上では家族とか特に考えない。お能は今のところ好きらしいよ。大人になっても好きなままでいてくれたらいいね。

来年は福山市の市制100周年。福山藩初代藩主の水野勝成と、200年後の藩主阿部正弘が、時空を超えて共演する新作能をつくりたいと思ってます。

- ⑮ 果てあるべからず 次の世代へ試行錯誤 (4月2日)

2013年、能の普及に尽力した実績を評価され、第70回中国文化賞を受賞した。14年には文化庁の地域文化功労者表彰も受けた

2013年、能の普及に尽力した実績を評価され、第70回中国文化賞を受賞した。14年には文化庁の地域文化功労者表彰も受けた

福山に根を張って40年がたつんだね。東京から帰って思ったのは、地方で演能していくってのは、こんなに大変なことなのかって。3代目の久見叔父が1958年に年4、5回の定期公演を始めて、半世紀以上でしょう。よく続けたよね。お能は、定期的に上演することに意味があると思う。東京では個人で能楽堂を持つなんて、到底できない。福山だからできることなんだ。

お能はこれからどう残っていくんだろう。昔はあまり、お客のことを考えない世界だった。最近はそれが、少しでも愛好者を増やすために試行錯誤している。解説を付けたり、体験教室をしたり。昔の一般大衆はお能を理解できたのかな。世阿弥の時のお能を、何とかタイムスリップして見てみたいよ。

能楽師の僕ができるのは、いい舞台をすることしかない。自分が苦手なプロデュースや初心者講習なんかは、家内や子どもたちに任せてる。たくさんの海外公演も多くの人に支えてもらった。先代の久見叔父は何でも妥協せず人任せにできない人だったけど、僕は全然違う。それぞれが得意な分野で良きに計らってくれれば、それが何よりだと思う。

体は、年相応です。お能は動きを最小限に抑えることで、思いの深さを表すもの。静かに動きをためておくってのは、実は体力がいる。舞台では幽玄さを出すために上下動は禁物だから、腰を入れて滑らかに歩かないといけない。膝なんか、だんだん痛くなってきた。

世阿弥は「命には終わりあり、能には果てあるべからず」との言葉を残しました。明治期に喜多流を再興させた人間国宝の14世六平太は「お能が分かったとき、もう体は動かない」と言われたらしい。そうすると僕はまだ、お能が分かる境地に至っていないってことだ。だって、体がまだ動いてるもんな。 =おわり